«Человеку при жизни нужна башня, а после смерти — склеп»

— Ингушская поговорка

Пеший поход по Ингушетии c ребенком: 17-24 сентября 2022

Внимание! В некоторых местах трек строился из сложившейся ситуации, иногда тропки надо подсекать, но в целом вектор движения всегда понятен

Говоря о Кавказе, мы чаще всего представляем себе Приэльбрусье, Домбай или Грузию. Лично я только там и бывала. Ингушетия на этом фоне выглядит почти как “terra incognita”. Тем удивительнее и интереснее было её для себя открыть. Республика Ингушетия – самый маленький по площади регион РФ, расположенный на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к нему малых хребтах Терском, Сунженском и Скалистом. Она поразила нас красотой природы, горами, гостеприимством и, конечно же, башнями. Не зря же её называют «страной башен».

Ингушские башни — уникальные памятники средневековой архитектуры, представляющие собой жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения. До поездки туда у меня на слуху был только башенный комплекс «Вовнушки». И то потому, что в 2008г. он стал финалистом конкурса “Семь чудес России”. А оказалось, что башни от руин до прекрасно сохранившихся (некоторые реставрируют) там практически на каждом шагу. И в сочетании с Кавказскими горами это зрелище, которое (по моему скромному мнению) надо обязательно увидеть!

По Ингушетии у нас был запланирован пеший поход. Маршрут нашли в интернете. Он польстил тем, что группа тоже шла с маленькими детьми и охарактеризовала свой поход как НЕ сложный (ссылка на поход) Но по факту пройти тем же путём у нас не получилось. Однако, поездка всё равно понравилась, а сама Ингушетия превзошла все ожидания.

День 1: 17.09

Туда и обратно мы летели через аэропорт «Магас». Не путать со столицей Республики, от которой он находится на расстоянии 33 км. Из С-Пб есть прямые рейсы, правда не каждый день. Лететь около 3,5 часов. Главное впечатление о полёте (если не считать, что сестра чуть не опоздала на рейс) – вид сверху на Каспийское море. Я там никогда не была. Ингушетия встретила нас жарой. Местные сказали, что у них не всегда так, просто сейчас установилось бабье лето. И к нашему отъезду, через неделю, уже значительно похолодало. Отправная точка похода – башенный комплекс «Вовнушки». Туда мы доехали на такси прямо из аэропорта, что обошлось нам в 3000р. По пути заехали в городок Сунжа, рядом с которым аэропорт и находится, и закупились водой и недостающими продуктами. Дорога заняла несколько часов и к месту старта мы приехали уже в вечерних сумерках. Там же, на берегу реки Гулойхи, быстро разбили лагерь. Над нами две грозные башни Вовнушек вырастали прямо из гор. Ночью меня испугал копавшийся рядом с палаткой и похрюкивающий кабан. Выйдя пописать, я залетела обратно с голой задницей со скоростью молнии.

День 2: 18.09

Утром просыпаемся уже в горах и это так здорово! Тут и там перекопанная земля – следы ночного гостя, так меня испугавшего. Готовим кашу на горелке, как всегда долго собираемся.

К нашему месту подъехала машина с местными. В выходные все выбираются на пикники к реке. Немного поболтали, они угостили нас вафлями. Пошли вверх по тропинке мимо башни, но уже скоро поняли, что идём не туда. Основная проблема, преследовавшая нас весь маршрут, в том что нарисовали его примерно, и нам из-за этого приходилось плутать, разыскивая дорогу.

Но, разумеется, это только наша вина. Сами мы маршрут не составили и этот как следует не проверили. В итоге мы набирали высоту без всякой тропы, просто по азимуту и было достаточно тяжело. Зато как только поднялись, тут же отыскалась и тропа, по которой пошли дальше. В одном месте между деревьями была натянута тонкая нитка и раскопана земля. Пограничники так проверяют, кто ходит по горам. Рядом граница с Грузией и пограничников в окрестностях много. Снова башни, будто парящие в небе. Удивительно как их строили в таких труднодоступных местах.

Здесь в высокой траве делаем привал (их мы делали очень часто). Рядом огромный стон сена, а за оградой виднеются старые кресты – кладбище. Жарко и тяжело идти. Особенно Максу с Тимофеем за плечами. В первый же день стало понятно, что это наш последний поход в таком формате.

Теперь либо велопоходы, либо ребёнок идёт как может сам. Выходим на ровную хорошую тропу и сразу идти гораздо легче. С тропы виднеется башенный комплекс Пялинг.

Останавливаемся отдохнуть и полюбоваться на него. На ночёвку же идём к другому комплексу – Ний.

Очень интересно, когда помимо природных красот у тебя по пути четкая цель – в нашем случае башни и склепы :) И не смотря на то, что маршрут полностью преодолеть не получилось, их мы увидели в большом количестве. Комплекс Ний (3-6 вв.) состоит из нескольких башен, поросших коноплей и деревьями алычи, которой мы постоянно перекусывали. Вдалеке пасутся кони и коровы, вокруг очень живописно.

Часть башен реставрируется и это даёт надежду, что такая красота не канет в лету. На многих башнях мы видели символы, похожие на фигуру человека.

Я так и не смогла нигде прочитать про их точное значение. «Наиболее распространенные устойчивые определения этих знаков – «Голгофский крест», «Голгофа», «Крест на Голгофе», «Человек», «Весы», «Какой-то иероглиф», «Выемчатый орнамент» и иные экзотические определения. Ни одна версия не подкреплена доказательной базой или хотя бы аргументами, не говоря о результатах серьезных исследований со сравнительным анализом». Так что пока это так и останется тайной, нерасшифрованным посланием предков.

Палатки ставим неподалёку, рядом со стойбищем лошадей. Метрах в 200 от нас течёт небольшой ручеёк, а вокруг слоями накладываются горы. В горной местности я всегда теряю ощущение реальности. Как будто все это только мираж – стоит зажмуриться и он исчезнет. Счастье видеть горы своими глазами! Уставшие умываемся в ручье, ужинаем и ложимся спать.

День 3: 19.09

Утром горы остаются на месте, мираж не исчез. Единственная неприятность – ночью у Тимохи шла из носа кровь. Всё таки высота влияет. Но утром он чувствует себя прекрасно, бегает, прыгает и готов даже немного посидеть в рюкзаке. Сидеть в нем он никогда не любил, но заставить его идти в нужном направлении тоже не просто. У него свой вектор движения и постоянные остановки на посмотреть жучков и покидать камешки. В общем, кое-как мы выдвинулись по дороге.

По плану было поймать машину и проехать на ней дорожную часть, чтобы снова углубиться в горы. Но с машинами было не густо.

Мимо нас проехали только пограничники, сказавшие, что не могут возить гражданских, и местный, сказавший, что подберёт нас после того как попьёт с другом кофе. Больше мы его не видели. Так что грунтовку потихоньку проходим сами. На обочине делаем привал на обед. Виды вокруг напоминают Аризону. Ну, почему-то нам так кажется.

По грунтовке доходим до храма Тхаба – Ерды. Это древнейший христианский храм в Ингушетии. Он закрыт, поэтому просто смотрим на него со стороны.

Погода начинает стремительно портится, поэтому достаём из рюкзаков дождевики и кладём их поближе. На вопрос: «Пойдёт ли дождь?», местный пожимаем плечами. В горах всё непредсказуемо. По шоссе нас на машине подбрасывают к башенному комплексу Эгикал (Эгикхал).

Это древний город, на территории которого сохранилось множество культурных объектов древней и средневековой архитектуры. Бродим там среди руин. Над нами небо наливается синевой, но дождя пока нет.

После осмотра башен по шоссе поднимаемся выше, к месту где от него в горы отходит грунтовка. Немного передыхаем. Напротив нас детский лагерь с необычным названием – «Аьрзи». Размышляем как оно может звучать. Пройдя ещё немного, у маленького ручейка ставим лагерь. Нам повезло, дождь идёт только ночью. Гремит гром. Усиленный окружающими горами звук даже не пугает, а вызывает благоговение и уважение к природе. Находясь в палатке горах в грозу, чувствуешь себя крохотной песчинкой. С этим чувством и засыпаем. А Тимоха уже спит и ничего не слышит.

День 4: 20.09

К утру погода наладилась. Пока собираемся и завтракаем, смотрим как сбегаются на пастбище коровы. Чуть дальше стоит пасека. Показываем Тимохе как через леток влетают и вылетают пчёлы. Надеюсь, у него останутся какие-то воспоминания. Выходим.

Уже вскоре останавливаемся под раскидистым деревом алычи. Передвигаемся мы короткими перебежками с частым отдыхом. Тимоха в рюкзаке особо не сидит (да и нести его очень тяжело), а сам идти долго не может. Макс чаще носит его просто на плечах. Когда отдыхаем в следующий раз, слышим приближающийся гул вертолета. Он зависает над нами, потом разворачивается и улетает. Показалось, что вылетал специально посмотреть, кто ходит по горам. Так постепенно доходим до башенного комплекса села Бишт.

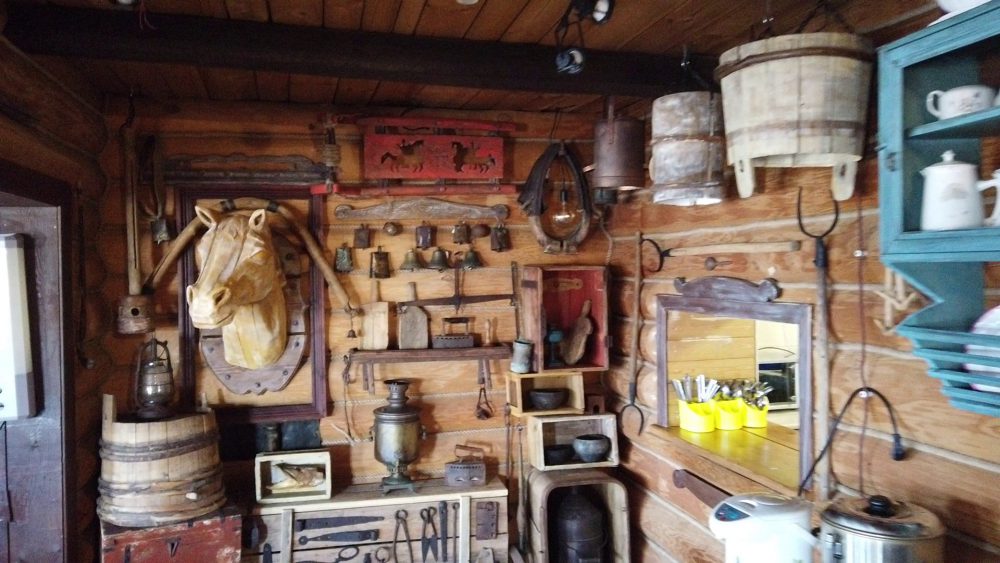

У местных там гостевой дом и маленький магазинчик. Покупаем домашний хлеб, сыр и радость Тимофея – мороженое.

Башни здесь реставрируются. Нас пускают внутрь, правда там ничего интересного нет. С реставрацией они, увы, теряют свою аутентичность.

Зато, возможно, в будущем место будет привлекать туристов. На мой взгляд, Ингушетия очень недооценена в плане туризма. Местная женщина показывает нам как сократить путь и сразу выйти на тропу, ведущую к следующему комплексу – Лялах. Ночевать собираемся там, у башен.

Наш ждёт самая красивая часть пути – вокруг горы, простор, стада овец и силуэты башен, вырисовывающиеся на фоне мягкого закатного солнца…

Эти идиллические картинки до сих у меня перед глазами. До темна успеваем дойти и разбить лагерь. В ручье стираем одежду и даже окунаемся сами. Уже в темноте вдруг появляется всадник с двумя собаками. Это местный пастух решил узнать всё ли хорошо у нас и нужно ли чего-нибудь. Приглашает к себе в гости утром, но нам надо в другую сторону, отказываемся. Все местные, которых мы встречали, вели себя очень дружелюбно и гостеприимно, особенно старались угостить чем-нибудь вкусным Тимоху. Поболтав, ложимся спать. Ночь проходит хорошо.

День 5: 21.09

Утром долго ждём солнышка в нашей низине. Пока Макс и Вика собираются, мы с Тимохой изучаем старый, брошенный здесь вагончик. Вероятно в нем находилась передвижная пасека. Воду Макс набрал в роднике, его нам вечером показал пастух. Идти сразу приходится в гору.

Чуть повыше уже солнечно и тепло. Вдалеке виднеется ещё один башенный комплекс – Хяни (Хаьни).

Но нам в другую сторону. Идём по красивой горной дороге. Здесь уже виднеются снежные вершины.

Сбрасываем высоту и подходим к шоссе. Перед выходом на него делаем привал и болтаем с пастухом, присматривающим за овцами.

Потом проходим пару витков по серпантину и снова сворачиваем на грунтовку. Там непривычная активность – туда/сюда снуют машины – местные вывозят высушенные стога сена. Выглядит это интересно: стога стоят на настиле из скреплённых вместе тонких березовых стволов. Этот настил цепляют верёвкой к машине и увозят всю конструкцию. Чудеса изобретательности! На поле среди стогов зависли надолго, обедая и думая подниматься ли нам вообще на перевал, который дальше по маршруту. Тропинка туда не выглядит лёгкой. И надо бы нам уже остаться по крайней мере до утра, ведь время послеобеденное, но мы все таки решаем идти. Сначала все идёт нормально. Тропа с резким набором высоты, но не опасная . Снизу она выглядела страшнее. Но погода портится, набегают тучи и вокруг темнеет. Когда мы уже почти поднимаемся к седловине, оттуда валит густой белый туман, как будто открылся портал в другое измерение. Выглядит это невероятно. Поднимается ветер и резко холодает. Мы все заползаем в расщелину и утепляемся. Там скрываемся от непогоды. Макс выходит на разведку. Доходит до вершины перевала – она почти здесь, рукой подать. Но все вокруг заволокло туманом и ничего не видно. А ведь надо ещё спуститься пониже и найти место для ночевки. Тимоха очень нервничает, ему здесь не нравится. И мы принимаем трудное (но правильное) решение спускаться вниз.

Это даётся нам ещё тяжелее. Накрапывает дождь. Внизу сразу ставим палатки. Я согреваю замёрзшего Тимоню. Он, в отличии от нас, не двигался, а сидел в рюкзаке. Постепенно все расслабляемся – придётся использовать план В. Из перевала, будто в насмешку над нами, так и валят клочья тумана. Ночью над нами опять гроза. Снова слушаем эти громогласные звуки. А уставший Тимоха преспокойно спит.

День 6: 22.09

Утром всё так же пасмурно и мокро. Кое-как выбираемся из палаток позавтракать, потом снова затягивает дождь. Пережидаем в палатке. Даже удивительно, что она после такой грозы не промокла, хотя проклейка швов у неё уже начала отваливаться. К обеду дождь перестаёт, и мы наконец-то выходим. Последний взгляд на наш «портал». Он сияет под ясным небом. Что ж, в другой раз…

Сначала идём полями, мимо стогов.

Потом по атмосферной красивой дороге выходим к посёлку Гули. Она петляет между зелёных холмов и руин. Мы уже видели в одном месте Аризону. Теперь это Шотландия.

В стороне руины башен, а прямо у дороги обвалившийся склеп. Из под камней выглядывают черепа и кости.

В конце дороги, с видом на посёлок обедаем. Дальше решаем ловить на шоссе попутку и ехать в село Ляжги. Там находится Ляжгинский водопад, к которому ведёт экотропа. Это крупнейший водопад в Ингушетии, его высота почти 20 метров. Нам везёт, нас подвозит Рамазан. Он гид и по пути рассказывает много интересного. Ещё он рассказал, что однажды здесь был такой туман, что он, выйдя из своего дома во двор, не смог зайти обратно. Так что хорошо, что вчера мы не стали искать приключения, а спустились вниз. Рамазан довозит нас до автопарковки и дальше мы идём уже по тропе. Находим ровную площадку чуть выше от тропы и оставляем вещи. Здесь мы будем ночевать, а пока налегке поднимаемся по речке Ляжги до её кульминационного места – водопада.

Он на высоте 1310мнум. Несколько человек уже спустились перед нами и больше здесь никого. Любуемся водопадам и идём стирать вещи и разбивать лагерь. Вечером даже сидим у костра.

День 7: 23.09

Это последний походный день в Ингушетии – завтра мы улетаем домой. Нагрев воду в котелке, я даже первый раз за поход мою голову. Ощущения очень приятные :) Решаем сделать радиальный выход к селению Мецхал. Побродить там и спустившись пониже заночевать. Утром же вернуться в Ляжги и оттуда уехать на такси, Рамазан дал нам телефоны водителей. После небольшого участка асфальта (серпантин) выходим в посёлок. Здесь у всех во дворах сады, и нас угощают грушами и сливами.

Всё спелое и просто медовое на вкус. Дальше поднимаемся по грунтовке. Недалеко от башен обедаем, потом идём их осматривать.

Раньше это было большое поселение. Рядом стоят несколько склепов. Крыша одного из них рухнула, остальные ещё целые. Это может показаться странным, но мне очень хотелось заглянуть в склепы.

У посёлков они стоят заколоченные досками, здесь же они открыты. Останков в них много, сохранились скелеты в полуистлевших саванах. Мы думаем это просто захоронения местных жителей. Отдав дань уважения жившим здесь людям, долго гуляем по руинам.

На фоне вечных гор они как метафора быстротечности человечной жизни. Кто-то здесь рождался, жил, умирал… Остались только камни.

Поблизости есть ещё руины и старые хозяйственные постройки. Рядом с ними сливовое и ореховое деревья. Лакомимся их плодами.

Когда возвращаемся обратно, наблюдаем как пастухи гонят скот на ночь в деревню. Делают они это вполне по-современному – на мопедах.

Мы же с трудом находим более-менее пологую площадку, чтобы поставить палатки. Вечером долго сидим, любуясь на звёзды. Наш поход окончен.

День последний:

Утром к назначенному времени спускаемся в Ляжги. Пока ждём такси читаем новости – они совсем неприятные. Как хорошо было в горах без средств связи! Потом, по дороге в аэропорт, мы едем через Северную Осетию и проезжаем границу с Верхним Ларсом. Огромная вереница машин выглядит удручающе. Таксист высаживает нас в Магасе, до вылета ещё несколько часов. Мы покупаем на рынке сыр, обедаем в кафе, а потом местные абсолютно безвозмездно подбрасывают нас в аэропорт. До свидания, Ингушетия!

Итог: прошли примерно 50 км., очень понравилась природа и аутентичность Ингушетии, других туристов мы почти не встречали и вполне насладились уединенностью. Местные жители очень гостеприимные, всегда готовы помочь и чем-нибудь угостить, чувствовали мы себя, ночуя в горах, комфортно и безопасно (если бы не 🐗). На протяжении всего маршрута есть источники воды, а вот магазинов нет, т.ч. всю еду мы несли с собой. Покупали сублиматы «Снедки» – они вкусные, порции большие. Алыча в горах в изобилии ;) Башенные комплексы – изюминка похода, осматривать их было очень интересно. Ингушетию для похода иди просто поездки на машине однозначно могу рекомендовать!

Выйдя за его пределы, огибаем дробильно- сортировочный завод. Через лес, в котором кое -где ещё лежит снег, подходим к карьеру.

Выйдя за его пределы, огибаем дробильно- сортировочный завод. Через лес, в котором кое -где ещё лежит снег, подходим к карьеру.  В нем, вроде бы, добывают щебень. Вокруг снуёт техника и вообще место не очень приятное. Но с определённого ракурса вместо рукотворного карьера можно представить природный каньон.

В нем, вроде бы, добывают щебень. Вокруг снуёт техника и вообще место не очень приятное. Но с определённого ракурса вместо рукотворного карьера можно представить природный каньон.  Сразу после карьера нужно взять левее и резко спуститься с обочины вниз.

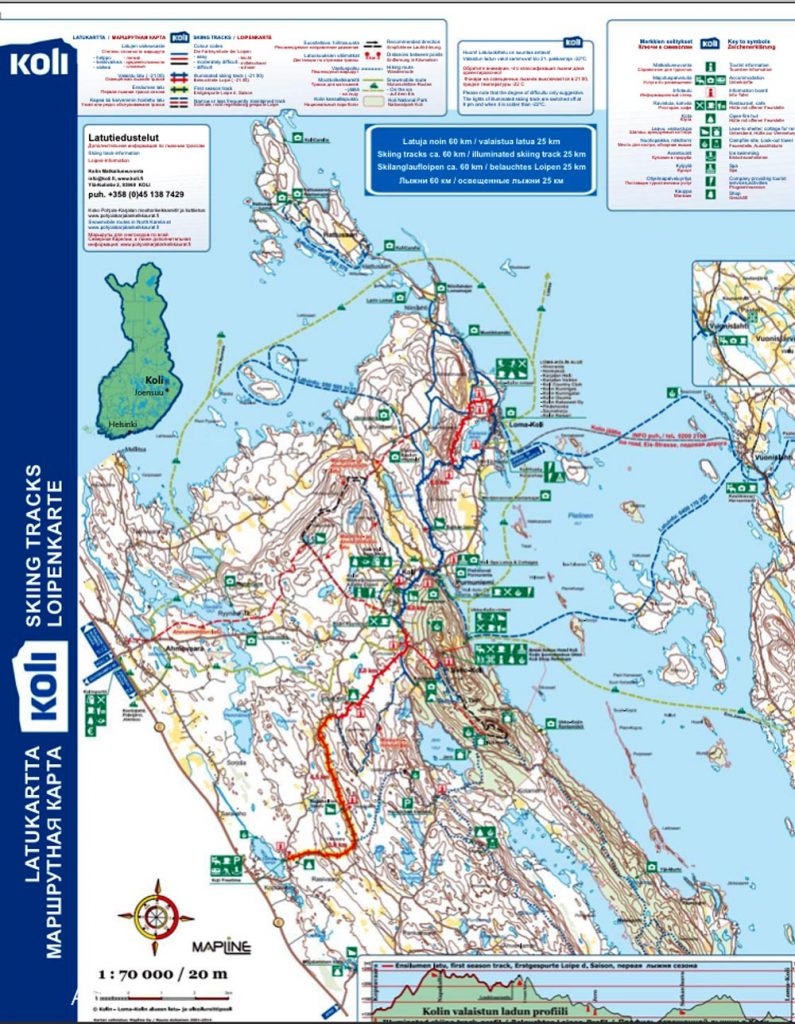

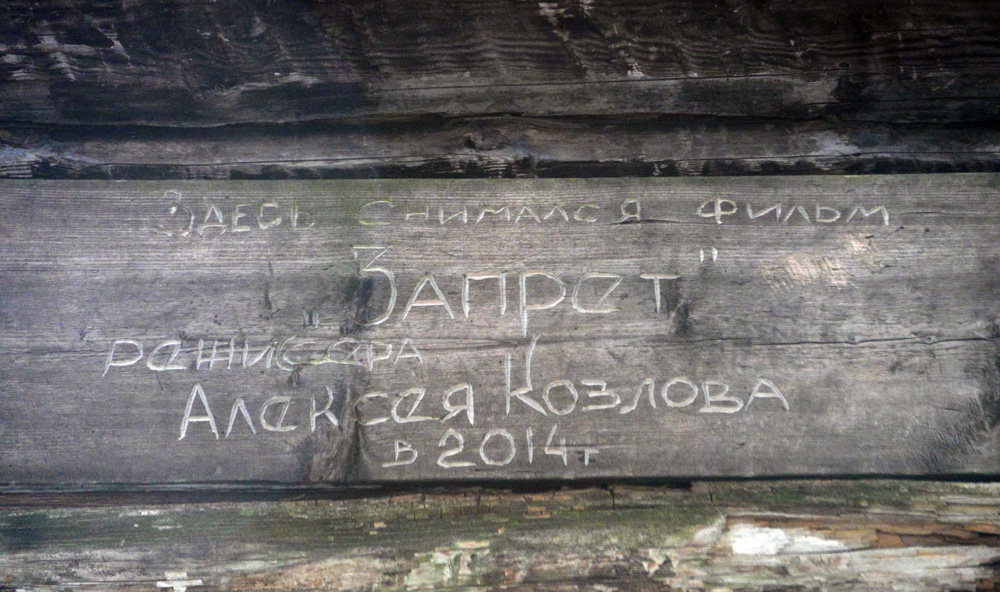

Сразу после карьера нужно взять левее и резко спуститься с обочины вниз.  Это место не очевидно, поэтому нужно быть внимательными. Отсюда и начинается знаменитая «тропа Хо Ши Мина», ведущая к озеру. Почему именно Хо Ши Мина?

Это место не очевидно, поэтому нужно быть внимательными. Отсюда и начинается знаменитая «тропа Хо Ши Мина», ведущая к озеру. Почему именно Хо Ши Мина? Чтобы эту табличку увидеть, сначала нужно перелезть по брёвнам через разлившийся ручей.

Чтобы эту табличку увидеть, сначала нужно перелезть по брёвнам через разлившийся ручей.  Возможно, летом он пересыхает, но в конце апреля полноводный. Да и вообще весь лес просто сочится водой. Поэтому моё решение надеть резиновые сапоги оказалось стратегически верным. Переход по брёвнам с возможностью плюхнутся в холодную воду вызывает почти детскую радость и подготавливает к дальнейшим топографическим трудностям. В таких местах без треккинговых палок придётся тяжело. Хотя и они не всегда надежный помощник – если нет широкой насадки, острие палки уходит в илистое дно, не находя опоры.

Возможно, летом он пересыхает, но в конце апреля полноводный. Да и вообще весь лес просто сочится водой. Поэтому моё решение надеть резиновые сапоги оказалось стратегически верным. Переход по брёвнам с возможностью плюхнутся в холодную воду вызывает почти детскую радость и подготавливает к дальнейшим топографическим трудностям. В таких местах без треккинговых палок придётся тяжело. Хотя и они не всегда надежный помощник – если нет широкой насадки, острие палки уходит в илистое дно, не находя опоры.  Явным удобством этой тропы является её разметка. На всех перекрёстках проставлены отметки и можно легко по ним идти, не заглядывая постоянно в карту.

Явным удобством этой тропы является её разметка. На всех перекрёстках проставлены отметки и можно легко по ним идти, не заглядывая постоянно в карту.  Переправы через ручьи и болота тоже налажены повсеместно. А ещё на этом маршруте мне очень понравилась частота смены пейзажей: смешанный лес-болото- поле- сосновый лес- болото- болото и так далее. И куча препятствий!

Переправы через ручьи и болота тоже налажены повсеместно. А ещё на этом маршруте мне очень понравилась частота смены пейзажей: смешанный лес-болото- поле- сосновый лес- болото- болото и так далее. И куча препятствий!

Скучать от монотонной ходьбы точно не придётся. На обед останавливаемся на поляне прямо у дороги.

Скучать от монотонной ходьбы точно не придётся. На обед останавливаемся на поляне прямо у дороги. Все едим разрекламированный нами «Кронидов». Друзьям он тоже понравился. Мимо по тропе проходит пара туристов. Эти места очень популярные и уже к вечеру следующего дня в преддверии первомайских праздников сюда съедется много народа. После обеда, отдохнувшие, штурмуем тропу до озера Двинское.

Все едим разрекламированный нами «Кронидов». Друзьям он тоже понравился. Мимо по тропе проходит пара туристов. Эти места очень популярные и уже к вечеру следующего дня в преддверии первомайских праздников сюда съедется много народа. После обеда, отдохнувшие, штурмуем тропу до озера Двинское.  Ещё не раз приходится перебираться через воду.

Ещё не раз приходится перебираться через воду. Это всегда самые интересные моменты похода.

Это всегда самые интересные моменты похода.  Нашу прошлую стоянку на оз. Двинское я так и не смогла найти. Но в наших планах все равно идти дальше.

Нашу прошлую стоянку на оз. Двинское я так и не смогла найти. Но в наших планах все равно идти дальше.  К Ястребиному доходим уже вечером. Небо постепенно расчищается от серых туч, чтобы наградить нас красивым закатом. Располагаемся на скале, высоко над озером.

К Ястребиному доходим уже вечером. Небо постепенно расчищается от серых туч, чтобы наградить нас красивым закатом. Располагаемся на скале, высоко над озером. То, что в походе трое мужчин – невероятное облегчение. Есть кому нарубить дров и разжечь костёр, а Макс в это время может сам поставить палатку и надуть спальные коврики ;)

То, что в походе трое мужчин – невероятное облегчение. Есть кому нарубить дров и разжечь костёр, а Макс в это время может сам поставить палатку и надуть спальные коврики ;) За ужином пробуем наше новшество – сушёную еду. Мы заранее приготовили фарш с овощами и потом его засушили. В походе только варим макароны и добавляем фарш в конце, чтобы он разбух и принял свои первоначальные вкусовые качества.

За ужином пробуем наше новшество – сушёную еду. Мы заранее приготовили фарш с овощами и потом его засушили. В походе только варим макароны и добавляем фарш в конце, чтобы он разбух и принял свои первоначальные вкусовые качества.  Оказывается, это очень вкусно и не надо таскать с собой тушенку или другие консервы. Это пишу я, притащившая в рюкзаке литр рома;) Но, к сожалению, жидкость не засушить. Уже лежа в палатке слышу как кто-то идет с котелком к спуску к озеру. Голоса кажутся незнакомыми. От этого становится тревожно, но думаю, может, показалось в полусне. И все равно долго ворочаюсь и не могу уснуть.

Оказывается, это очень вкусно и не надо таскать с собой тушенку или другие консервы. Это пишу я, притащившая в рюкзаке литр рома;) Но, к сожалению, жидкость не засушить. Уже лежа в палатке слышу как кто-то идет с котелком к спуску к озеру. Голоса кажутся незнакомыми. От этого становится тревожно, но думаю, может, показалось в полусне. И все равно долго ворочаюсь и не могу уснуть. Уже третий год я отмечаю Дни рождения в походном формате и очень этому рада. После завтрака собираемся продолжить маршрут – нам надо обойти окрестности озера, чтобы снова вернуться к нему на ночевку. Карабкаемся по скалам вдоль берега.

Уже третий год я отмечаю Дни рождения в походном формате и очень этому рада. После завтрака собираемся продолжить маршрут – нам надо обойти окрестности озера, чтобы снова вернуться к нему на ночевку. Карабкаемся по скалам вдоль берега. Часто приходится обходится и вовсе без тропы.

Часто приходится обходится и вовсе без тропы.  Виды красивые, однако, испорчены многочисленными стоянками, нагроможденными на скалах. Они от разных институтов – организаций, некоторые с информационными табличками и стоят тут ещё с 70-х гг. Есть и весьма странное сооружение для катапультирования в воду.

Виды красивые, однако, испорчены многочисленными стоянками, нагроможденными на скалах. Они от разных институтов – организаций, некоторые с информационными табличками и стоят тут ещё с 70-х гг. Есть и весьма странное сооружение для катапультирования в воду.  Позже обнаружили плакат, запрещающий возведение новых стоянок. Я очень не люблю всякие деревянные постройки у озёр. Часто они обтянуты брезентом и имеют разные пристройки, столы и даже туалеты. Люди хотят находится на природе, но привозят с собой весь город. Спустившись, снова оказываемся в полях.

Позже обнаружили плакат, запрещающий возведение новых стоянок. Я очень не люблю всякие деревянные постройки у озёр. Часто они обтянуты брезентом и имеют разные пристройки, столы и даже туалеты. Люди хотят находится на природе, но привозят с собой весь город. Спустившись, снова оказываемся в полях.  Вокруг очень много следов кабанов, местами ими перепаханы большие участки земли. Как обычно бывает в наших походах, нужная тропа неожиданно исчезла. Решаем не блуждать в болотах, а немного изменить маршрут.

Вокруг очень много следов кабанов, местами ими перепаханы большие участки земли. Как обычно бывает в наших походах, нужная тропа неожиданно исчезла. Решаем не блуждать в болотах, а немного изменить маршрут. По хорошей дороге выходим к ещё одному карьеру.

По хорошей дороге выходим к ещё одному карьеру.  Рядом даже есть предупреждающий знак.

Рядом даже есть предупреждающий знак.  От него сворачиваем на лесную тропу, которая выглядит уж очень хорошей и это сразу вызывает подозрения. Через несколько сотен метров она, конечно же, заканчивается. Тогда решаем взять вектор через лес и этот незапланированный участок оказывается очень крутым.

От него сворачиваем на лесную тропу, которая выглядит уж очень хорошей и это сразу вызывает подозрения. Через несколько сотен метров она, конечно же, заканчивается. Тогда решаем взять вектор через лес и этот незапланированный участок оказывается очень крутым.  Примечательно, что идём по отметкам – привязанным к деревьям и кустам лентам. Возможно, здесь проходили какие-то соревнования по ориентированию, а, возможно, местность была размечена для каких-то иных целей.

Примечательно, что идём по отметкам – привязанным к деревьям и кустам лентам. Возможно, здесь проходили какие-то соревнования по ориентированию, а, возможно, местность была размечена для каких-то иных целей.  По этим лентам выходим к озеру Куросенъярви, где решаем пообедать и распить ром.

По этим лентам выходим к озеру Куросенъярви, где решаем пообедать и распить ром. После трапезы, в приподнятом настроении идём дальше.

После трапезы, в приподнятом настроении идём дальше.  Выходим к прекраснейшему болоту (моя любовь к болотам всё растёт). Низко опустившееся солнце добавляет окружающему пейзажу яркости, а бревна, по которым мы идём, после выпитого рома, кажутся чуть ли не деревянным настилом, какие прокладывают через заболоченные участки на пеших маршрутах в Европе.

Выходим к прекраснейшему болоту (моя любовь к болотам всё растёт). Низко опустившееся солнце добавляет окружающему пейзажу яркости, а бревна, по которым мы идём, после выпитого рома, кажутся чуть ли не деревянным настилом, какие прокладывают через заболоченные участки на пеших маршрутах в Европе.  Да что там Европа! Наши болота, как говорится, ближе к телу. Но после болота волшебство не исчезает – выходим на плато со сказочным названием Коннанламменмяки. Тропинка вьётся по мху и вдоль неё выложены из камней туры.

Да что там Европа! Наши болота, как говорится, ближе к телу. Но после болота волшебство не исчезает – выходим на плато со сказочным названием Коннанламменмяки. Тропинка вьётся по мху и вдоль неё выложены из камней туры.  Тоже очень красиво! Спустившись с плато, оказываемся у озера Пестово. Оно со скалистыми берегами и уже освободилось от льда.

Тоже очень красиво! Спустившись с плато, оказываемся у озера Пестово. Оно со скалистыми берегами и уже освободилось от льда. Со всех сторон слышатся голоса и даже крик младенца. Идём дальше к Ястребиному. Находим место в удалении от береговой линии, там спокойнее. Здесь есть деревянные настилы для палаток и оборудовано кострище.

Со всех сторон слышатся голоса и даже крик младенца. Идём дальше к Ястребиному. Находим место в удалении от береговой линии, там спокойнее. Здесь есть деревянные настилы для палаток и оборудовано кострище.  Вечером допиваем ром у костра. Ночь выдалась теплее предыдущей, сплю крепко, но в 5 утра меня опять будит шум. Только уже не пение птиц, а крики: «Миша-а-а»

Вечером допиваем ром у костра. Ночь выдалась теплее предыдущей, сплю крепко, но в 5 утра меня опять будит шум. Только уже не пение птиц, а крики: «Миша-а-а» Выдвигаемся.

Выдвигаемся.  Народу вокруг очень много. Уже появились альпинисты.

Народу вокруг очень много. Уже появились альпинисты.  Прощаемся с озером. Хотя, скорее, говорим:”До свидания!”

Прощаемся с озером. Хотя, скорее, говорим:”До свидания!” Обратно идём уже по другой дороге.

Обратно идём уже по другой дороге. Она петляет по полям, обходя фундаменты старых финских хуторов.

Она петляет по полям, обходя фундаменты старых финских хуторов. Первые весенние цветы радуют взгляд.

Первые весенние цветы радуют взгляд.  Живность тоже постепенно выползает из своих нор.

Живность тоже постепенно выползает из своих нор.  И если жабы выползают на дорогу, то я, наоборот, не прочь залезть в болото.

И если жабы выползают на дорогу, то я, наоборот, не прочь залезть в болото. Вокруг очень живописные и умиротворённые места.

Вокруг очень живописные и умиротворённые места. Не зря их раньше обживали люди. Они умели прекрасно вписывать своё жильё в окружающую природу и строили крепкие дома, останки которых мы видим до сих пор.

Не зря их раньше обживали люди. Они умели прекрасно вписывать своё жильё в окружающую природу и строили крепкие дома, останки которых мы видим до сих пор.  Фотографий не сделала, но заметила, что часто на фундаментах растут ёлки. У озера Новонивское дорога полностью затоплена половодьем. Приходится обходить затопленный участок по возвышенности, карабкаясь через камни и поваленные деревья.

Фотографий не сделала, но заметила, что часто на фундаментах растут ёлки. У озера Новонивское дорога полностью затоплена половодьем. Приходится обходить затопленный участок по возвышенности, карабкаясь через камни и поваленные деревья.  Зато какой отсюда вид!

Зато какой отсюда вид! Дальше выходим на широкую проезжую дорогу. Однако, нам не везёт и прямо перед нами по ней проезжает целая процессия внедорожников.

Дальше выходим на широкую проезжую дорогу. Однако, нам не везёт и прямо перед нами по ней проезжает целая процессия внедорожников. Поверхность превращается в грязное месиво.

Поверхность превращается в грязное месиво. Моё настроение портится. Улучшается оно только ближе к озеру Окуневское. На озере шикарная площадка для отдыха. Можно посидеть и поразмышлять о тщетности походного бытия.

Моё настроение портится. Улучшается оно только ближе к озеру Окуневское. На озере шикарная площадка для отдыха. Можно посидеть и поразмышлять о тщетности походного бытия.  Чуть дальше устраиваем привал на обед и идём уже без остановок.

Чуть дальше устраиваем привал на обед и идём уже без остановок.  Последний отрезок пути от пос. Богатыри до Кузнечного проходим по трассе. Такой вот выдался поход!

Последний отрезок пути от пос. Богатыри до Кузнечного проходим по трассе. Такой вот выдался поход! Фотограф, увы, за кадром.

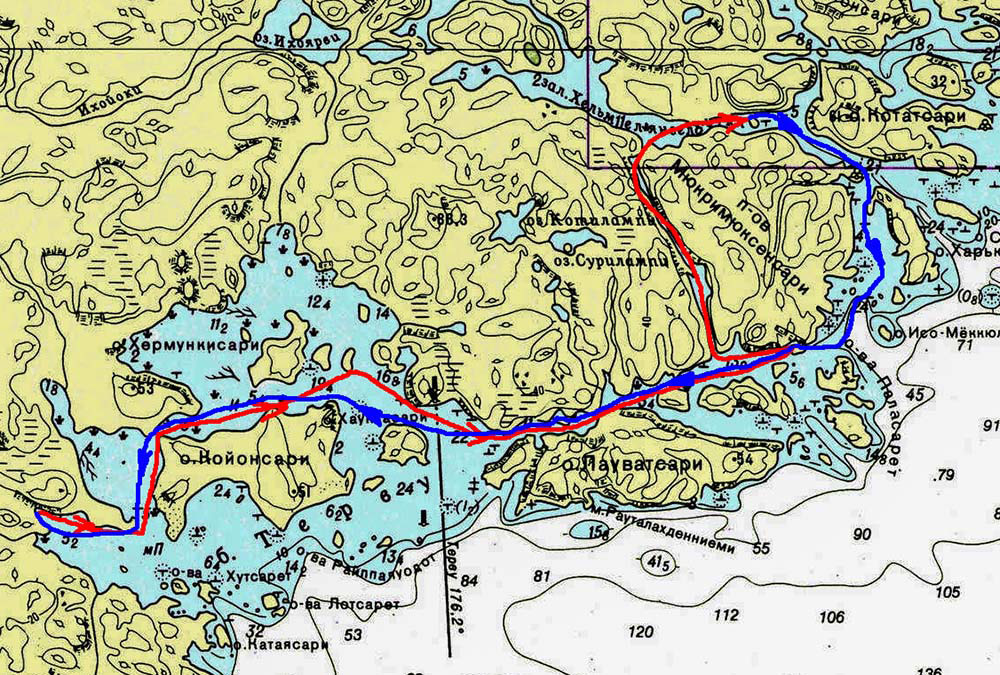

Фотограф, увы, за кадром. Спускаем санки на лёд. В бухте много снега и идти тяжело.

Спускаем санки на лёд. В бухте много снега и идти тяжело. Яркое солнце отражается от снега и слепит глаза. Жалею, что не прихватила с собой солнцезащитные очки. Проходим мимо Койонсаари.

Яркое солнце отражается от снега и слепит глаза. Жалею, что не прихватила с собой солнцезащитные очки. Проходим мимо Койонсаари. Летом даже купались на одном из его песчаных пляжей. Ну, купались – громко сказано. Окунались в ледяную ладожскую воду.

Летом даже купались на одном из его песчаных пляжей. Ну, купались – громко сказано. Окунались в ледяную ладожскую воду. Вокруг ни души – преимущество походов в будни (тем более зимой). Только чайки составляют нам компанию, переговариваясь о чем-то своём, и периодически над нами посмеиваясь.

Вокруг ни души – преимущество походов в будни (тем более зимой). Только чайки составляют нам компанию, переговариваясь о чем-то своём, и периодически над нами посмеиваясь. Макс пытается прорубиться топором до воды, но ничего не получается.

Макс пытается прорубиться топором до воды, но ничего не получается. Лёд очень толстый. Топим снег, чтобы сварить наш любимый «Кронидов». Сегодня гречка с котлетой.

Лёд очень толстый. Топим снег, чтобы сварить наш любимый «Кронидов». Сегодня гречка с котлетой.

Прибавка к нашему обеду – отличный вид.

Прибавка к нашему обеду – отличный вид.  Запиваем его чаем из термоса и отправляемся дальше. Уже с этого места виднеется силуэт часовни. Осталась примерно половина пути.

Запиваем его чаем из термоса и отправляемся дальше. Уже с этого места виднеется силуэт часовни. Осталась примерно половина пути. Чайки собрались вместе и кружат над нами. Кидаем им хлеб, чтобы отстали.

Чайки собрались вместе и кружат над нами. Кидаем им хлеб, чтобы отстали.

Кроме часовни, на острове ещё две более крепкие постройки и мост.

Кроме часовни, на острове ещё две более крепкие постройки и мост. В интернете прочитала, что Есусарет ( «от фин. saari – остров; saaret – острова») даже не остров, а архипелаг из двух островов, разделённых между собой узким проливом. Место, действительно, красивое, а деревянная часовня с крестом добавляет атмосферы. Жаль, что долго она не простоит.

В интернете прочитала, что Есусарет ( «от фин. saari – остров; saaret – острова») даже не остров, а архипелаг из двух островов, разделённых между собой узким проливом. Место, действительно, красивое, а деревянная часовня с крестом добавляет атмосферы. Жаль, что долго она не простоит. Вдоволь нагулявшись и нафоткавшись, идём искать место для ночёвки в проливе Муролахти . Его ещё называют «Кочергой» из-за Г-образной формы. Пологое (почти) место для палатки нашли довольно быстро. А вот сухостоя оказалось мало. Макс ходил рубить дрова на другой берег залива. В итоге на небольшой костерок наскрёб. В темноте стали вырисовываться первые звёзды и взошла невероятно яркая луна. Освещённые лунным светом берега приобрели совсем другие, нежели днём, мягкие очертания. Поужинав опять Кронидовым и выпив кофе, легли спать. В этот раз я взяла себе 2 пуховых спальника и сверху термобелья натянула тёплый шерстяной свитер, который привозила Максу с Эльбруса. На удивление я не замёрзла, хотя под утро температура опускалась до 16 градусов ниже нуля (но, как оказалось позднее, насморк всё таки заработала).

Вдоволь нагулявшись и нафоткавшись, идём искать место для ночёвки в проливе Муролахти . Его ещё называют «Кочергой» из-за Г-образной формы. Пологое (почти) место для палатки нашли довольно быстро. А вот сухостоя оказалось мало. Макс ходил рубить дрова на другой берег залива. В итоге на небольшой костерок наскрёб. В темноте стали вырисовываться первые звёзды и взошла невероятно яркая луна. Освещённые лунным светом берега приобрели совсем другие, нежели днём, мягкие очертания. Поужинав опять Кронидовым и выпив кофе, легли спать. В этот раз я взяла себе 2 пуховых спальника и сверху термобелья натянула тёплый шерстяной свитер, который привозила Максу с Эльбруса. На удивление я не замёрзла, хотя под утро температура опускалась до 16 градусов ниже нуля (но, как оказалось позднее, насморк всё таки заработала). Проснулись в 8 утра. Солнце, поднимаясь, уже начало освещать палатку. Но выйти из неё сразу не удалось. Оставленные на улице ботинки за ночь заледенели, и просунуть в них ноги не представляло возможности. Вот такие мы горе-походники, не додумались положить ботинки в палатку. 20 минут я разминала свою обувь, прежде чем смогла в неё кое-как влезть. Газ тоже замёрз( хотя его мы оставляли в палатке) и кашу пришлось варить на чадящем костре, помешивая деревянной палкой.

Проснулись в 8 утра. Солнце, поднимаясь, уже начало освещать палатку. Но выйти из неё сразу не удалось. Оставленные на улице ботинки за ночь заледенели, и просунуть в них ноги не представляло возможности. Вот такие мы горе-походники, не додумались положить ботинки в палатку. 20 минут я разминала свою обувь, прежде чем смогла в неё кое-как влезть. Газ тоже замёрз( хотя его мы оставляли в палатке) и кашу пришлось варить на чадящем костре, помешивая деревянной палкой.  Часов в 10 мимо нас пронеслись снегоходы. Суббота. Собрав лагерь и выйдя на лёд, обнаружили, что всё вокруг заволокло туманом. При этом солнце все так же ярко светило где-то за его пеленой.

Часов в 10 мимо нас пронеслись снегоходы. Суббота. Собрав лагерь и выйдя на лёд, обнаружили, что всё вокруг заволокло туманом. При этом солнце все так же ярко светило где-то за его пеленой. Туман резко стал сгущаться и только вблизи в белой мгле получалось различать силуэты.

Туман резко стал сгущаться и только вблизи в белой мгле получалось различать силуэты. Так мы дошли до маяка и пока гуляли вокруг и забирались на него, туман постепенно стал уползать за линию горизонта.

Так мы дошли до маяка и пока гуляли вокруг и забирались на него, туман постепенно стал уползать за линию горизонта.

Только на границе льда и неба остались белые клубы, похожие на снежные горы. Снова четко вырисовался Есусарет. Кинули на него последний взгляд.

Только на границе льда и неба остались белые клубы, похожие на снежные горы. Снова четко вырисовался Есусарет. Кинули на него последний взгляд.  Обратный путь показался нам тяжёлым и долгим (а ведь должно быть наоборот). На привале ловлю ладожский дзен.

Обратный путь показался нам тяжёлым и долгим (а ведь должно быть наоборот). На привале ловлю ладожский дзен. По дороге встретили две группы лыжников: одни бодро шли коньком, а другие – иностранцы. Вдалеке видели рыбаков, доехавших сюда на внедорожнике. Да и вообще в этих местах уже протоптан – наезжен целый тракт.

По дороге встретили две группы лыжников: одни бодро шли коньком, а другие – иностранцы. Вдалеке видели рыбаков, доехавших сюда на внедорожнике. Да и вообще в этих местах уже протоптан – наезжен целый тракт.  Лёд периодически, как будто специально нас пугая, издавал звуки и толкался прямо в ноги. Жара такая, что обгорели носы. Это при том, что ночь была такой морозной.

Лёд периодически, как будто специально нас пугая, издавал звуки и толкался прямо в ноги. Жара такая, что обгорели носы. Это при том, что ночь была такой морозной. Наконец -то дошли до Койонсаари. В бухте снова пришлось преодолевать глубокий снег и эти последние метры измотали больше всего. Но если бы это было слишком просто, то было бы скучно!Когда – то Пётр I сказал, что настоящим моряком может считаться только тот, кто ходил по Ладоге. Мы хоть и не моряки, но по Ладоге походили!

Наконец -то дошли до Койонсаари. В бухте снова пришлось преодолевать глубокий снег и эти последние метры измотали больше всего. Но если бы это было слишком просто, то было бы скучно!Когда – то Пётр I сказал, что настоящим моряком может считаться только тот, кто ходил по Ладоге. Мы хоть и не моряки, но по Ладоге походили!

Снова едем вверх. Асфальт хороший, машин почти нет, зато есть виды вокруг:

Снова едем вверх. Асфальт хороший, машин почти нет, зато есть виды вокруг:

У меня возникает необычное ощущение, что это не мы едем мимо неподвижных гор, а горы двигаются вокруг, в то время как мы стоим на месте. Поворачиваясь то одним, то другим своим боком, они раскрывают нам всю свою красоту.

У меня возникает необычное ощущение, что это не мы едем мимо неподвижных гор, а горы двигаются вокруг, в то время как мы стоим на месте. Поворачиваясь то одним, то другим своим боком, они раскрывают нам всю свою красоту.  Проезжаем очередную деревеньку.

Проезжаем очередную деревеньку. Вокруг мирная сельская жизнь.

Вокруг мирная сельская жизнь.  В каждом дворе заготовки сена для скота. Сванских башен здесь уже практически нет.

В каждом дворе заготовки сена для скота. Сванских башен здесь уже практически нет. Периодически встречаем велосипедистов из разных стран. Небольшое расстояние проезжаем вместе с парой из Германии. Они отпросились у шефов и уехали на полгода. Попутно ведут свой блог. Я им завидую, конечно. На обочине видим продуктовый ларёк.

Периодически встречаем велосипедистов из разных стран. Небольшое расстояние проезжаем вместе с парой из Германии. Они отпросились у шефов и уехали на полгода. Попутно ведут свой блог. Я им завидую, конечно. На обочине видим продуктовый ларёк. Покупаем там яйца и знаменитую сванскую соль. Я, кстати, пожалела, что купила домой только одну баночку – она очень хороша и может конкурировать с моей любимой адыгейской (которую я привожу исключительно из Краснодарского края).

Покупаем там яйца и знаменитую сванскую соль. Я, кстати, пожалела, что купила домой только одну баночку – она очень хороша и может конкурировать с моей любимой адыгейской (которую я привожу исключительно из Краснодарского края).  По пути попадаются тоннели. Они в основном короткие, так что можно ехать без фонаря.

По пути попадаются тоннели. Они в основном короткие, так что можно ехать без фонаря.

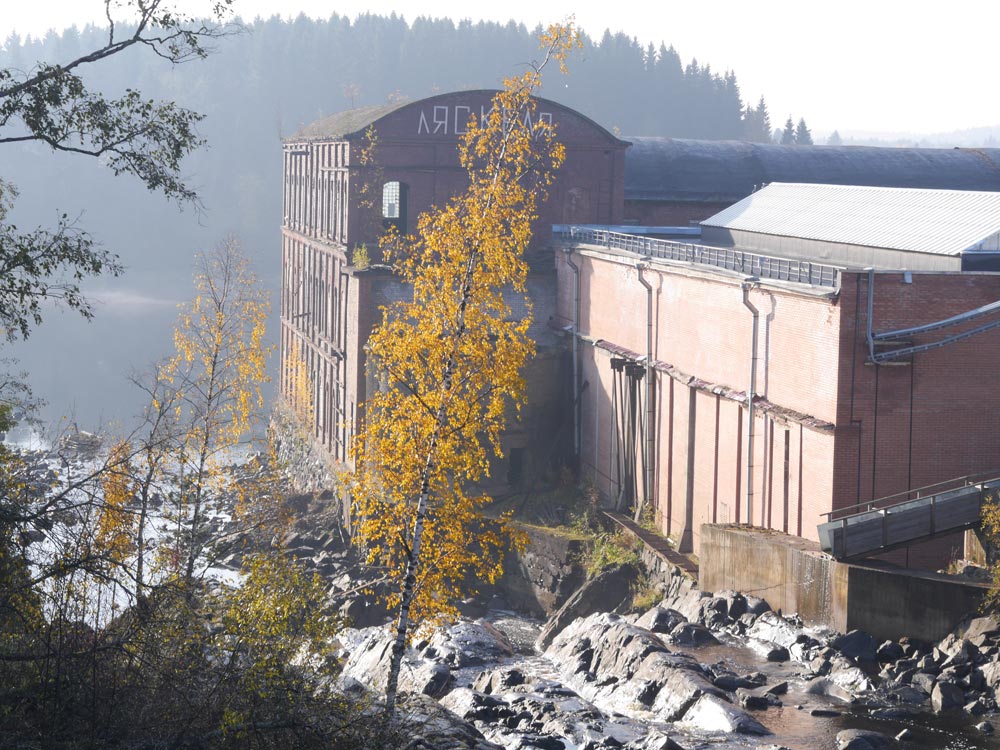

Чем ниже мы спускаемся, тем более не обжито и заброшено вокруг. Пустыми стоят некогда функционирующие предприятия, в горах зияют непонятно куда ведущие тоннели. Останавливаемся у мостов через Ингури.

Чем ниже мы спускаемся, тем более не обжито и заброшено вокруг. Пустыми стоят некогда функционирующие предприятия, в горах зияют непонятно куда ведущие тоннели. Останавливаемся у мостов через Ингури. На этом мальчики проверяют себя на прочность ;)

На этом мальчики проверяют себя на прочность ;) Через какое-то время видим на дороге плакат, возвещающий, что мы покидаем территорию Сванетии. А эти населённые пункты уже остались позади:

Через какое-то время видим на дороге плакат, возвещающий, что мы покидаем территорию Сванетии. А эти населённые пункты уже остались позади: На рынке закупаем провизию и едем искать место ночёвки.

На рынке закупаем провизию и едем искать место ночёвки.  Подходящее находим уже скоро, но нужно преодолеть ручей. Первая наша водная переправа.

Подходящее находим уже скоро, но нужно преодолеть ручей. Первая наша водная переправа. Место очень уединённое и живописное, хоть и рядом с дорогой. Мне эта стоянка очень понравилась.

Место очень уединённое и живописное, хоть и рядом с дорогой. Мне эта стоянка очень понравилась. Дима в запруде в очередной раз пытается поймать рыбу.

Дима в запруде в очередной раз пытается поймать рыбу. Но на ужин, увы, у нас только рыба в консервах.

Но на ужин, увы, у нас только рыба в консервах.

Водохранилище немного напоминает озеро Рица в Абхазии. Низко нависающие провода, однако, портят весь вид.

Водохранилище немного напоминает озеро Рица в Абхазии. Низко нависающие провода, однако, портят весь вид.  Продолжаем сбрасывать высоту.

Продолжаем сбрасывать высоту.  На обочинах опять много ежевики, высоко в горах её не было. Дорога пустая, а горы, показавшие нам свой масштаб в Ушгули, постепенно сворачиваются, чтобы через каких-то несколько десятков километров полностью сойти на нет.

На обочинах опять много ежевики, высоко в горах её не было. Дорога пустая, а горы, показавшие нам свой масштаб в Ушгули, постепенно сворачиваются, чтобы через каких-то несколько десятков километров полностью сойти на нет.  Грустно покидать горы.

Грустно покидать горы. Встречаем последнюю сванскую башню.

Встречаем последнюю сванскую башню. Её охраняет боевая корова, но нам всё таки удаётся проникнуть внутрь.

Её охраняет боевая корова, но нам всё таки удаётся проникнуть внутрь. Вот такие виды открываются сверху:

Вот такие виды открываются сверху:

Доподлинно неизвестно зачем сваны строили башни. Считается, что они выполняли разные функции: сигнальные, боевые, использовались как продуктовые хранилища. Дальше въезжаем в довольно крупный город Зугдиди. Заходим в придорожное кафе с кондиционером. Руки сами тянутся к капучино.

Доподлинно неизвестно зачем сваны строили башни. Считается, что они выполняли разные функции: сигнальные, боевые, использовались как продуктовые хранилища. Дальше въезжаем в довольно крупный город Зугдиди. Заходим в придорожное кафе с кондиционером. Руки сами тянутся к капучино.  В самом городе много разрушенных и пустых зданий. Это опять напомнило Абхазию.

В самом городе много разрушенных и пустых зданий. Это опять напомнило Абхазию. Зашли побродить по школе.

Зашли побродить по школе.  По крайней мере, мне показалось, что это школа.

По крайней мере, мне показалось, что это школа. Вечером по сложившемуся распорядку заехали на рынок.

Вечером по сложившемуся распорядку заехали на рынок. И стали искать место для ночёвки. В городе это оказалось гораздо сложнее. Съехали с главной дороги в сторону огородов и садов.

И стали искать место для ночёвки. В городе это оказалось гораздо сложнее. Съехали с главной дороги в сторону огородов и садов. И нашли площадку на берегу реки.

И нашли площадку на берегу реки.  Лагерь разбили рано. Я думала, что поваляюсь, почитаю книжку и пораньше лягу спать,но планы спутали местные жители – весь вечер мы просидели с ними, распивая вино на противоположном берегу. Во главе стола был колоритный грузин Каха и его интеллигентный брат Маха. На вопрос что они здесь делают зимой, братья честно ответили: пьём. А вообще многие здесь выращивают фундук на продажу. Но в этом сезоне орехи подпортил “червёнок – мервёнок”. Такая вот досада!

Лагерь разбили рано. Я думала, что поваляюсь, почитаю книжку и пораньше лягу спать,но планы спутали местные жители – весь вечер мы просидели с ними, распивая вино на противоположном берегу. Во главе стола был колоритный грузин Каха и его интеллигентный брат Маха. На вопрос что они здесь делают зимой, братья честно ответили: пьём. А вообще многие здесь выращивают фундук на продажу. Но в этом сезоне орехи подпортил “червёнок – мервёнок”. Такая вот досада! У Ромы отношения с коровами не сложились с самого начала похода.

У Ромы отношения с коровами не сложились с самого начала похода. Пока завтракали подошёл ещё один местный житель, спросил о нашем путешествии. Сказал, что грузинское гостеприимство уже не то. Раньше для всей деревни было бы позором, что гости – туристы ночевали в палатках и никто их не пригласил к себе. Справедливости ради отмечу, что Маха приглашал нас к себе в дом, но мы отказались. И сразу после этого пришёл Каха и позвал нас на завтрак. Уже второй для нас.

Пока завтракали подошёл ещё один местный житель, спросил о нашем путешествии. Сказал, что грузинское гостеприимство уже не то. Раньше для всей деревни было бы позором, что гости – туристы ночевали в палатках и никто их не пригласил к себе. Справедливости ради отмечу, что Маха приглашал нас к себе в дом, но мы отказались. И сразу после этого пришёл Каха и позвал нас на завтрак. Уже второй для нас. Уж не знаю как все эти вкусности в меня влезли. Удалось даже попробовать домашний мацони с сливовым вареньем. А на этом фото мы у дома и за нами тот самый фундук, который попортил “червёнок”. Нам его дали с собой в дорогу.

Уж не знаю как все эти вкусности в меня влезли. Удалось даже попробовать домашний мацони с сливовым вареньем. А на этом фото мы у дома и за нами тот самый фундук, который попортил “червёнок”. Нам его дали с собой в дорогу. И вот после двух плотных завтраков, в самый разгар жары, мы наконец-то выехали. Решили срезать часть шоссе по просёлочной дороге. И тут началось самое интересное.

И вот после двух плотных завтраков, в самый разгар жары, мы наконец-то выехали. Решили срезать часть шоссе по просёлочной дороге. И тут началось самое интересное. А именно: опять жуткие подъёмы, камни и пыль.

А именно: опять жуткие подъёмы, камни и пыль. Но мы справились и в конце даже нашли работающую колонку.

Но мы справились и в конце даже нашли работающую колонку. Привал перед выездом на шоссе.

Привал перед выездом на шоссе. Какой-то монастырь.

Какой-то монастырь. Ночевать остались у реки. С удовольствием в ней искупались, а после захода солнца пришлось резко ретироваться в палатку из-за полчищ комаров. Совсем не ожидала их здесь встретить.

Ночевать остались у реки. С удовольствием в ней искупались, а после захода солнца пришлось резко ретироваться в палатку из-за полчищ комаров. Совсем не ожидала их здесь встретить. Преимущества нашей палатки налицо – можно наслаждаться закатом и комары при этом не кусают.

Преимущества нашей палатки налицо – можно наслаждаться закатом и комары при этом не кусают. День 11: 35,6км.

День 11: 35,6км.

Но не вся одежда успела высохнуть.

Но не вся одежда успела высохнуть. Наше поле постепенно стало оживляться. Позавтракав, выезжаем. Сегодня нас ждёт море!

Наше поле постепенно стало оживляться. Позавтракав, выезжаем. Сегодня нас ждёт море! Трасса у побережья уже очень оживлённая, ехать по ней – не большое удовольствие, но тем не менее, это тоже часть нашего пути. Скоро попадаем в окраины города Поти.

Трасса у побережья уже очень оживлённая, ехать по ней – не большое удовольствие, но тем не менее, это тоже часть нашего пути. Скоро попадаем в окраины города Поти. А это уже его центр.

А это уже его центр.

Заезжаем на пляж, но купаться здесь не хочется. Грязь и коровы.

Заезжаем на пляж, но купаться здесь не хочется. Грязь и коровы.

На этом пляже тоже много мусора. И вообще, все увиденные нами грузинские пляжи, за исключением пляжей в Батуми, оказались очень грязными.

На этом пляже тоже много мусора. И вообще, все увиденные нами грузинские пляжи, за исключением пляжей в Батуми, оказались очень грязными. Но это не помешало нам вдоволь накупаться. А на ночлег мы остановились тоже на пляже, пробив почти все камеры колючками. С наступлением темноты опять появились комары.

Но это не помешало нам вдоволь накупаться. А на ночлег мы остановились тоже на пляже, пробив почти все камеры колючками. С наступлением темноты опять появились комары.

День 12: 25км.

День 12: 25км. Как и в прошлую ночь на пляже, боялись, что кто-нибудь придёт и прогонит нас. Но, к счастью, мы никому не были нужны. Даже комарам.

Как и в прошлую ночь на пляже, боялись, что кто-нибудь придёт и прогонит нас. Но, к счастью, мы никому не были нужны. Даже комарам. На пляже горы мусора и ни одного человека.

На пляже горы мусора и ни одного человека. Чуть в отдалении всё наоборот.

Чуть в отдалении всё наоборот. Обедаем, пьём вино и принимаем водные процедуры.

Обедаем, пьём вино и принимаем водные процедуры.

Представитель местной фауны на палатке.

Представитель местной фауны на палатке. День 13: 45км.

День 13: 45км. Пообедали местной шаурмой (не путать с шавермой). Мне она понравилась. Максим утверждает, что в ней была фасоль, но лично я не помню.

Пообедали местной шаурмой (не путать с шавермой). Мне она понравилась. Максим утверждает, что в ней была фасоль, но лично я не помню. И вот круг замкнулся – мы снова в Батуми.

И вот круг замкнулся – мы снова в Батуми. Ещё утром мы забронировали на

Ещё утром мы забронировали на  Нашли нужный дом. Пока мы ехали, апартаменты успели немного подорожать. Но мы уже не стали спорить с хозяйкой и , пристегнув в подъезде велосипеды, пошли смывать с себя пыль дорог.

Нашли нужный дом. Пока мы ехали, апартаменты успели немного подорожать. Но мы уже не стали спорить с хозяйкой и , пристегнув в подъезде велосипеды, пошли смывать с себя пыль дорог.

Вечером прогулялись по набережной. Батуми понравился своими контрастами и даже напомнил Стамбул.

Вечером прогулялись по набережной. Батуми понравился своими контрастами и даже напомнил Стамбул.

Знаменитые движущиеся скульптуры Али и Нино. Это герои одноименной книги Курбан Саида, которую я прочитала, вернувшись домой.

Знаменитые движущиеся скульптуры Али и Нино. Это герои одноименной книги Курбан Саида, которую я прочитала, вернувшись домой. День 14: пешком по городу ( и примерно километров 10 до аэропорта на велосипеде)

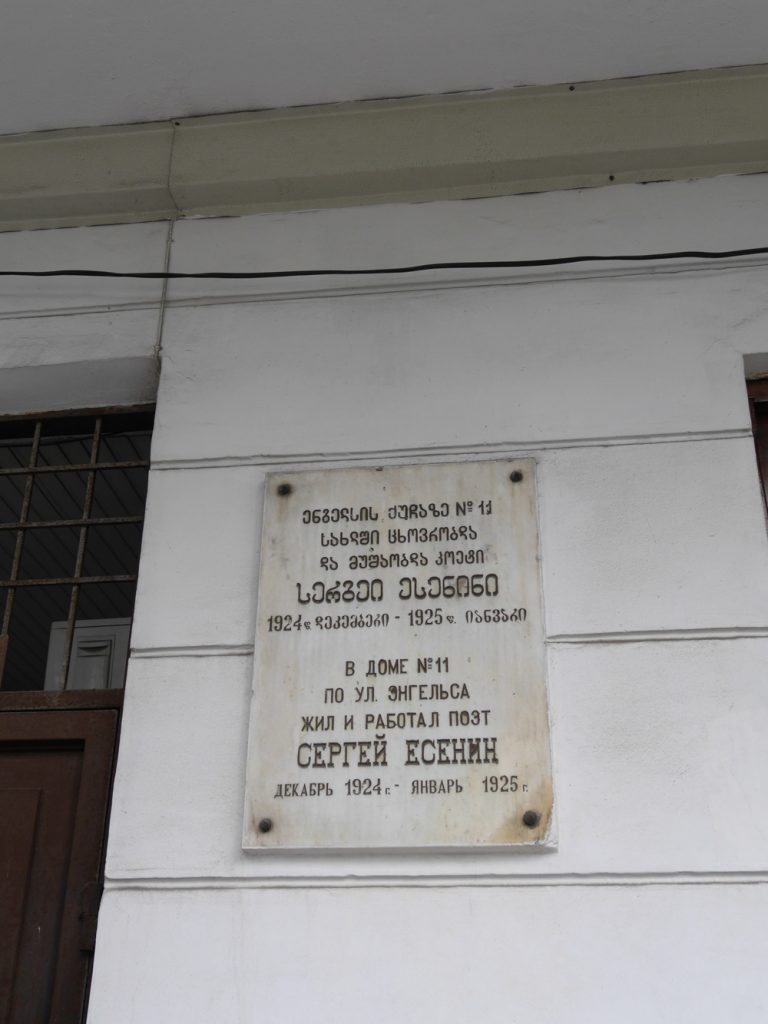

День 14: пешком по городу ( и примерно километров 10 до аэропорта на велосипеде) Наткнулись на интересную табличку:

Наткнулись на интересную табличку: Самое яркое впечатление от Батуми – развевающееся во всех дворах бельё. Никто здесь не парится на счёт пыли.

Самое яркое впечатление от Батуми – развевающееся во всех дворах бельё. Никто здесь не парится на счёт пыли.

Везде продаются дешёвые фрукты и овощи.

Везде продаются дешёвые фрукты и овощи. Пляж Батуми, как я уже писала, чистый. Но каменный.

Пляж Батуми, как я уже писала, чистый. Но каменный. Мы заметили, что мужчины в Батуми выпячивают голые животы, а женщины выглядывают в окна.

Мы заметили, что мужчины в Батуми выпячивают голые животы, а женщины выглядывают в окна. И полные впечатлений, полетели домой!

И полные впечатлений, полетели домой! Послесловие:

Послесловие: Это показалось символичным – хоть какой-то Новый год в лесу! Последний дом, за ним уже лес.

Это показалось символичным – хоть какой-то Новый год в лесу! Последний дом, за ним уже лес. По лесу идёт хорошая дорога, при желании по ней можно проехать и на машине.

По лесу идёт хорошая дорога, при желании по ней можно проехать и на машине. В этом месте, наверное, когда-то был Финский мост.

В этом месте, наверное, когда-то был Финский мост. Поселок до 1939 года принадлежал Финляндии, а в 1948 был переименован из Инкиля в Зайцево. Первый привал.

Поселок до 1939 года принадлежал Финляндии, а в 1948 был переименован из Инкиля в Зайцево. Первый привал.

Совсем скоро появился открытый участок.

Совсем скоро появился открытый участок.  Вид на озеро:

Вид на озеро:  При ближайшем рассмотрении берега оказались малопригодными для стоянки – повсюду камни и поваленные деревья.

При ближайшем рассмотрении берега оказались малопригодными для стоянки – повсюду камни и поваленные деревья. Пробираемся вдоль берега.

Пробираемся вдоль берега. К нашему разочарованию не то, что палатку негде поставить, но и пролезть через лесоповал почти невозможно. Робко подходим ко льду и пробуем его на прочность. Выглядит добротно, но идти по нему с рюкзаком тем не менее страшно. И тогда видим впереди спасительного рыбака, идущего прямо посередине озера. Пошли по льду вдоль берега, любуясь на его скалистые выступы, и нашли вскоре хорошее место для стоянки.

К нашему разочарованию не то, что палатку негде поставить, но и пролезть через лесоповал почти невозможно. Робко подходим ко льду и пробуем его на прочность. Выглядит добротно, но идти по нему с рюкзаком тем не менее страшно. И тогда видим впереди спасительного рыбака, идущего прямо посередине озера. Пошли по льду вдоль берега, любуясь на его скалистые выступы, и нашли вскоре хорошее место для стоянки. Макс сразу принялся за костёр, а я поставила палатку и надула коврики.

Макс сразу принялся за костёр, а я поставила палатку и надула коврики.  С палаткой-то всё понятно. А вот к коврикам прилагается специальный мешок, который надевается на клапан и нагнетает внутрь воздух.

С палаткой-то всё понятно. А вот к коврикам прилагается специальный мешок, который надевается на клапан и нагнетает внутрь воздух. Происходит это все совсем не быстро. 2 коврика я надувала в несколько этапов. После обустройства палатки подошло и время обеда. Уже второй раз берём в поход готовую еду «Кронидов». Всё, что нужно – опустить пакет в кипящую воду на несколько минут.

Происходит это все совсем не быстро. 2 коврика я надувала в несколько этапов. После обустройства палатки подошло и время обеда. Уже второй раз берём в поход готовую еду «Кронидов». Всё, что нужно – опустить пакет в кипящую воду на несколько минут.  Очень удобно, особенно зимой. Купить их можно прямо на заводе или в спортивных магазинах (точно видели их в “Сплаве”), а так же заказать через интернет. На вкус как домашняя еда.

Очень удобно, особенно зимой. Купить их можно прямо на заводе или в спортивных магазинах (точно видели их в “Сплаве”), а так же заказать через интернет. На вкус как домашняя еда.  Используя остатки светового дня, прошлись по озеру.

Используя остатки светового дня, прошлись по озеру.  Разрезая предзакатную тишину, вдалеке пронеслись два снегохода. Уже полностью уверенные в крепости льда, обратную дорогу к машине решили сократить по озеру. Острова и каменные выступы очень напоминают Ладожские шхеры, только в уменьшенном варианте и густо поросшие лесом.

Разрезая предзакатную тишину, вдалеке пронеслись два снегохода. Уже полностью уверенные в крепости льда, обратную дорогу к машине решили сократить по озеру. Острова и каменные выступы очень напоминают Ладожские шхеры, только в уменьшенном варианте и густо поросшие лесом.  Пожалели, что нет с собой лыж, было бы здорово здесь прокатиться. Вернувшись, в быстро сгущающихся сумерках, заварили чай.

Пожалели, что нет с собой лыж, было бы здорово здесь прокатиться. Вернувшись, в быстро сгущающихся сумерках, заварили чай. Чем темнее становилось в лесу, тем ярче и уютнее у нашего костра.

Чем темнее становилось в лесу, тем ярче и уютнее у нашего костра.  В 20:30 отправились спать. Долго укладывались. Я не сразу смогла согреться, пришлось надеть ещё одни штаны и кофту. Услышали как в Зайцево новогодний огонёк завершился салютом. Я согрелась. Уснули.

В 20:30 отправились спать. Долго укладывались. Я не сразу смогла согреться, пришлось надеть ещё одни штаны и кофту. Услышали как в Зайцево новогодний огонёк завершился салютом. Я согрелась. Уснули. Позавтракали, залили чай в термос и стали собираться в обратную дорогу. Пошли по озеру.

Позавтракали, залили чай в термос и стали собираться в обратную дорогу. Пошли по озеру.  Поднялся небольшой ветер, распылив в воздухе снежную взвесь.

Поднялся небольшой ветер, распылив в воздухе снежную взвесь.  Накануне у нас разрядились оба телефона и сломалось зарядное устройство, поэтому мы шли по весьма примерным координатам, не зная точно места, где нужно выходить на дорогу к посёлку. Хорошо, что нам попались рыбаки и показали проход. Мы вышли на уже знакомую дорогу и дошли по ней до машины. Отличный выдался Новый год. Хоть и старый!

Накануне у нас разрядились оба телефона и сломалось зарядное устройство, поэтому мы шли по весьма примерным координатам, не зная точно места, где нужно выходить на дорогу к посёлку. Хорошо, что нам попались рыбаки и показали проход. Мы вышли на уже знакомую дорогу и дошли по ней до машины. Отличный выдался Новый год. Хоть и старый!  Наше снаряжение:

Наше снаряжение: День1: 55км. /асфальт, грунт

День1: 55км. /асфальт, грунт  Рядом с посёлком большое озеро Отрадное.

Рядом с посёлком большое озеро Отрадное.  В озеро вдаётся широкий мыс. По нему проложена хорошая грунтовка.  Раньше здесь было несколько финских хуторов, которые потом объединили в один большой посёлок.

В озеро вдаётся широкий мыс. По нему проложена хорошая грунтовка.  Раньше здесь было несколько финских хуторов, которые потом объединили в один большой посёлок. Проехав жилые дома, уперлись в вывеску:

Проехав жилые дома, уперлись в вывеску:   Станция, однако, в большом запущении.

Станция, однако, в большом запущении.   Только в этом доме теплится жизнь – топится печь и сушится на веранде бельё.

Только в этом доме теплится жизнь – топится печь и сушится на веранде бельё.   Дальше были поля.

Дальше были поля.

И остатки дороги.

И остатки дороги.

До самой оконечности мыса мы так и не добрались, потому что дорога превратилась в непроходимые дебри.

До самой оконечности мыса мы так и не добрались, потому что дорога превратилась в непроходимые дебри.  На берегу стоял накрытый какими-то уплывшими уже рыбаками стол.

На берегу стоял накрытый какими-то уплывшими уже рыбаками стол.  Пришлось вернуться обратно той же дорогой.

Пришлось вернуться обратно той же дорогой.   Пообедать остановились на берегу. Дошираки и сосиски – самый смак!

Пообедать остановились на берегу. Дошираки и сосиски – самый смак!  Стало совсем промозгло и начал накрапывать дождь.Но он быстро закончился и вышло солнце. Заехали посмотреть на памятник финским крестьянам.

Стало совсем промозгло и начал накрапывать дождь.Но он быстро закончился и вышло солнце. Заехали посмотреть на памятник финским крестьянам.   На табличке указано название одного из бывших хуторов – Пюхяярви.

На табличке указано название одного из бывших хуторов – Пюхяярви.  Дальше километров 10-15 дорога шла по хорошему почти пустому асфальту. В посёлке Уральское из двора вслед за нами выскочила очень настырная собака. Будучи уже особью не молодой, лаяла и гналась за нами как щенок. Проезжающий мимо дядька какое-то время прикрывал нас от собаки машиной, а потом она и сама отстала. Спасибо дядьке!

Дальше километров 10-15 дорога шла по хорошему почти пустому асфальту. В посёлке Уральское из двора вслед за нами выскочила очень настырная собака. Будучи уже особью не молодой, лаяла и гналась за нами как щенок. Проезжающий мимо дядька какое-то время прикрывал нас от собаки машиной, а потом она и сама отстала. Спасибо дядьке!

Хоть мы и не любители автомобильных дорог, но катились с удовольствием.

Хоть мы и не любители автомобильных дорог, но катились с удовольствием.  В Заостровье начался грейдер.

В Заостровье начался грейдер.   Прямо у дороги заброшенный коровник.

Прямо у дороги заброшенный коровник.

Перед съездом в лес на ночёвку заехали на берег Ладоги.

Перед съездом в лес на ночёвку заехали на берег Ладоги. Выпили кофе, любуясь простором.

Выпили кофе, любуясь простором.  А лес был до краев наполнен солнцем.

А лес был до краев наполнен солнцем. Проехали мимо маленького озера Нырок, симпатичного, но полностью заболоченного.

Проехали мимо маленького озера Нырок, симпатичного, но полностью заболоченного. И выехали к месту ночёвки – озеру Воробьёво.

И выехали к месту ночёвки – озеру Воробьёво.

Озеро большое, с островами. Но на нас особого впечатления оно не произвело. Кроме того, вода у берега цветёт, и это мешает набирать воду для готовки. Вечер был прохладный. Окунулись в озеро и грелись у костра.

Озеро большое, с островами. Но на нас особого впечатления оно не произвело. Кроме того, вода у берега цветёт, и это мешает набирать воду для готовки. Вечер был прохладный. Окунулись в озеро и грелись у костра.  Ночью случилось то, чего я всегда боюсь, ночуя на озёрах. На другой берег приехали идиоты на машине (значит есть хороший подъезд) и оглушающе врубили музыку. Спать было не возможно. Пришлось экстренно сняться со своего места и уйти дальше. Ну, не без дураков, как говорится.

Ночью случилось то, чего я всегда боюсь, ночуя на озёрах. На другой берег приехали идиоты на машине (значит есть хороший подъезд) и оглушающе врубили музыку. Спать было не возможно. Пришлось экстренно сняться со своего места и уйти дальше. Ну, не без дураков, как говорится. Спали рядом с 70метровым (судя по навигатору) холмом.

Спали рядом с 70метровым (судя по навигатору) холмом.  Вид с его вершины на палатку:

Вид с его вершины на палатку: Утренний кофе никто не отменял.

Утренний кофе никто не отменял. Выехали по тропинке вдоль озера и дальше поехали лесными холмистыми дорогами.

Выехали по тропинке вдоль озера и дальше поехали лесными холмистыми дорогами.  Кое-где попадался песок, на котором приходилось выделывать виражи, но в целом качество дорог на этом участке было отличным. Из леса снова выехали на асфальт рядом с посёлком Моторное.

Кое-где попадался песок, на котором приходилось выделывать виражи, но в целом качество дорог на этом участке было отличным. Из леса снова выехали на асфальт рядом с посёлком Моторное. Заехали там в магазин (самообслуживания!) и поехали перекусить на озеро Снетковское.

Заехали там в магазин (самообслуживания!) и поехали перекусить на озеро Снетковское.  После озера свернули с дороги в СНТ “Содружество”. Через него выехали в поля.

После озера свернули с дороги в СНТ “Содружество”. Через него выехали в поля.    Со сменой пейзажей ехать интереснее.

Со сменой пейзажей ехать интереснее.   Пока проезжали СНТ с его незатейливым бытом, размышляли круто ли приезжать все время в одно и то же место на дачу. Решили, что круто, если объезжать окрестности и ночевать периодически в палатке ;) Из полей снова въехали в лес.

Пока проезжали СНТ с его незатейливым бытом, размышляли круто ли приезжать все время в одно и то же место на дачу. Решили, что круто, если объезжать окрестности и ночевать периодически в палатке ;) Из полей снова въехали в лес.  Стали появляться лужи.

Стали появляться лужи.  Обедать остановились на озере Большое Бережное.

Обедать остановились на озере Большое Бережное.   В нем же искупались, пока готовилась гречка (отдыхающие на противоположном берегу, наверное, удивились).

В нем же искупались, пока готовилась гречка (отдыхающие на противоположном берегу, наверное, удивились).  Погрелись у костра.

Погрелись у костра.  После озера дорога стала ухудшаться. Примерно так:

После озера дорога стала ухудшаться. Примерно так:  И вот так (здесь встретили байкеров, как и мы, форсирующих водные преграды):

И вот так (здесь встретили байкеров, как и мы, форсирующих водные преграды):

Но везде можно было пройти лесом.

Но везде можно было пройти лесом.  После дороги-канала снова уткнулись в поле. Вот так по полю ездить ещё не приходилось.

После дороги-канала снова уткнулись в поле. Вот так по полю ездить ещё не приходилось.  Преодолев его, по остатку дороги выехали в посёлок Малая горка.

Преодолев его, по остатку дороги выехали в посёлок Малая горка.  Там всё было весьма живописно. Особенно полноту картины подчёркивало вышедшее на пробежку образцовое семейство. Дальше нам остался совсем маленький кусочек трассы до Плодового. На нём встретили велосипедистов – зрелых мужчину и женщину, которые бодро вкатывали в горку. Немного поболтали. Конечно, Герберт Уэллс уже выразил мои мысли:

Там всё было весьма живописно. Особенно полноту картины подчёркивало вышедшее на пробежку образцовое семейство. Дальше нам остался совсем маленький кусочек трассы до Плодового. На нём встретили велосипедистов – зрелых мужчину и женщину, которые бодро вкатывали в горку. Немного поболтали. Конечно, Герберт Уэллс уже выразил мои мысли:

За посёлком сразу начался грейдер и асфальта в этот день мы уже не видели.

За посёлком сразу начался грейдер и асфальта в этот день мы уже не видели. Красота!

Красота! По грейдеру доехали до какого-то ДОЛа, на нашей карте он указан не был. Вьезд тоже перегорожен шлагбаумом, но через него нас любезно пропустили. А за территорией лагеря начинается сосновый лес.

По грейдеру доехали до какого-то ДОЛа, на нашей карте он указан не был. Вьезд тоже перегорожен шлагбаумом, но через него нас любезно пропустили. А за территорией лагеря начинается сосновый лес.  Уже достаточно проехав по лесной дороге, удивились, увидев на ней две машины. Как-то они сюда заехали, но эту горку им уже было не осилить. В отличие от нас ;)

Уже достаточно проехав по лесной дороге, удивились, увидев на ней две машины. Как-то они сюда заехали, но эту горку им уже было не осилить. В отличие от нас ;) В целом маршрут получился достаточно рельефным, постоянно ехали то вверх, то вниз. И мне это очень нравилось.

В целом маршрут получился достаточно рельефным, постоянно ехали то вверх, то вниз. И мне это очень нравилось.  Пообедать заехали на озеро. Их в округе так много, что названия запомнила далеко не все.

Пообедать заехали на озеро. Их в округе так много, что названия запомнила далеко не все. Решили быстро в него окунуться, но вода (о,чудо!) оказалась тёплой и поэтому даже поплавали, открыв купальный сезон!

Решили быстро в него окунуться, но вода (о,чудо!) оказалась тёплой и поэтому даже поплавали, открыв купальный сезон! Солнце начало клонится к горизонту, а нам ещё ехать и ехать.

Солнце начало клонится к горизонту, а нам ещё ехать и ехать. По дороге всё чаще стали попадаться камни.

По дороге всё чаще стали попадаться камни. Первое препятствие на этой части маршрута – разлившийся через дорогу ручей.

Первое препятствие на этой части маршрута – разлившийся через дорогу ручей.

Только перебрались через ручей, а тут россыпь камней. Опять приходится спешиваться, чтобы посмотреть поближе. И, конечно же, залезть.

Только перебрались через ручей, а тут россыпь камней. Опять приходится спешиваться, чтобы посмотреть поближе. И, конечно же, залезть. Дальше произошло неожиданное и крутое событие. Уже больше года я читаю отчёты о путешествиях на велосипеде одной девушки –

Дальше произошло неожиданное и крутое событие. Уже больше года я читаю отчёты о путешествиях на велосипеде одной девушки –  В общем, со всеми приключениями мы рисковали никуда не доехать, поэтому помчались дальше.

В общем, со всеми приключениями мы рисковали никуда не доехать, поэтому помчались дальше.  Пешком забрались на горку, с вершины которой, судя по карте, должен был открываться вид на озеро.

Пешком забрались на горку, с вершины которой, судя по карте, должен был открываться вид на озеро. Озеро, действительно, было вдалеке – красивое, со скалистыми берегами.

Озеро, действительно, было вдалеке – красивое, со скалистыми берегами. Круто было бы переночевать на нем, но оно в стороне от нашего маршрута и хороших дорог, ведущих к нему, мы на карте не увидели. Поставив для себя пометку, поехали дальше. Хотя мне казалось, что населенных пунктов сегодня уже не будет, из леса мы выехали в пос.Зайцево, и это была какая-то областная Швейцария!

Круто было бы переночевать на нем, но оно в стороне от нашего маршрута и хороших дорог, ведущих к нему, мы на карте не увидели. Поставив для себя пометку, поехали дальше. Хотя мне казалось, что населенных пунктов сегодня уже не будет, из леса мы выехали в пос.Зайцево, и это была какая-то областная Швейцария! Виды очень живописные:

Виды очень живописные:

Рядом с посёлком ж/д станция Инкиля – опять случай, когда посёлок переименовали, а станцию нет. В бывшем здании вокзала сейчас магазин, в котором Максим купил пиво;) Покидаем прекрасное Зайцево.

Рядом с посёлком ж/д станция Инкиля – опять случай, когда посёлок переименовали, а станцию нет. В бывшем здании вокзала сейчас магазин, в котором Максим купил пиво;) Покидаем прекрасное Зайцево. Озеро, вроде бы, Зайцевское.

Озеро, вроде бы, Зайцевское. За Зайцево ещё один маленький симпатичный посёлочек Холмово (разумеется, на холме). Так как время позднее, начинаем искать место для ночлега у реки Дымовка. Людей достаточно много и все они умудряются проехать к берегу на машинах. Наконец, находим укромный уголок.

За Зайцево ещё один маленький симпатичный посёлочек Холмово (разумеется, на холме). Так как время позднее, начинаем искать место для ночлега у реки Дымовка. Людей достаточно много и все они умудряются проехать к берегу на машинах. Наконец, находим укромный уголок.

У нашей палатки обиталище выдры (по нашему мнению). Ночью и утром она ныряла и издавала много шума, но увидеть её так и не удалось.

У нашей палатки обиталище выдры (по нашему мнению). Ночью и утром она ныряла и издавала много шума, но увидеть её так и не удалось. День 2: 77км./лесные тропы, грунт, асфальт

День 2: 77км./лесные тропы, грунт, асфальт За ним в отдалении ещё какие-то домики. На фото не видно, но они стоят рядом с большим камнем.

За ним в отдалении ещё какие-то домики. На фото не видно, но они стоят рядом с большим камнем. Дороги и пейзажи вокруг прекрасные. Уже второй день ощущение, что попали в какую-то параллельную реальность.

Дороги и пейзажи вокруг прекрасные. Уже второй день ощущение, что попали в какую-то параллельную реальность. Но после Маслово дорога перешла в пунктирную тропу и начались лужи:

Но после Маслово дорога перешла в пунктирную тропу и начались лужи:

По пути попался старый финский фундамент.

По пути попался старый финский фундамент.

Озеро Карповское.

Озеро Карповское. От озера дорога красиво поднимается наверх, к соснам. Там опять стало сухо и проезжабельно. Проезжаем мимо участка линии Маннергейма.

От озера дорога красиво поднимается наверх, к соснам. Там опять стало сухо и проезжабельно. Проезжаем мимо участка линии Маннергейма.

Ещё одно озеро.

Ещё одно озеро. Остановка на обед. Разожгли костёр, чтобы дымом отпугивать мошек. Из-за них не возможно было ни готовить, ни есть.

Остановка на обед. Разожгли костёр, чтобы дымом отпугивать мошек. Из-за них не возможно было ни готовить, ни есть.  Здесь произошла ещё одна неожиданная встреча.Пока Максим ходил к ручью набирать воду, ко мне из леса выбежал лось! Я раньше только один раз видела молодого лося из окна машины. А этот был уже огромный взрослый зверь и стоял в метрах 20-30 от меня. Сначала я подумала: “Ничего себе как круто!” А потом испугалась. Хорошо,что лось испугался тоже и сам убежал. Сердце ещё долго у меня колотилось ;) Поехали дальше и на очередном грязевом участке снова встретились с вчерашними ребятами. Немного

Здесь произошла ещё одна неожиданная встреча.Пока Максим ходил к ручью набирать воду, ко мне из леса выбежал лось! Я раньше только один раз видела молодого лося из окна машины. А этот был уже огромный взрослый зверь и стоял в метрах 20-30 от меня. Сначала я подумала: “Ничего себе как круто!” А потом испугалась. Хорошо,что лось испугался тоже и сам убежал. Сердце ещё долго у меня колотилось ;) Поехали дальше и на очередном грязевом участке снова встретились с вчерашними ребятами. Немного  Дальше наши пути разошлись. После нескольких километров грязи выехали на аккуратный грейдер.

Дальше наши пути разошлись. После нескольких километров грязи выехали на аккуратный грейдер. Это место на карте отмечено как урочище Балаханово. В местных посёлках не раз замечали на домах солнечные панели- не везде есть электричество.

Это место на карте отмечено как урочище Балаханово. В местных посёлках не раз замечали на домах солнечные панели- не везде есть электричество. После Балаханово мы проехали по очень хорошему пустынному асфальту, но он резко оборвался и опять начался грейдер. После грейдера должен был быть небольшой участок пунктирной тропы и , конечно же, эта тропа исчезла, растворившись в лесу. Не могло же два дня всё быть так прекрасно. Тут я немного отчаялась – и усталость накопилась, и впереди ещё достаточно километров. Но Макс смог соориентироваться и, сделав петлю в нужном направлении, мы из леса вышли на хорошую дорогу. Дальше у нас ещё была запланирована срезка трассы через лес, но мы решили доезжать последние километров 20 по асфальту. И так уже по лесам накатались. Последний привал. Ручей прозрачный и в нём барахтались две пиявки. В компании пиявок сделали перекус.

После Балаханово мы проехали по очень хорошему пустынному асфальту, но он резко оборвался и опять начался грейдер. После грейдера должен был быть небольшой участок пунктирной тропы и , конечно же, эта тропа исчезла, растворившись в лесу. Не могло же два дня всё быть так прекрасно. Тут я немного отчаялась – и усталость накопилась, и впереди ещё достаточно километров. Но Макс смог соориентироваться и, сделав петлю в нужном направлении, мы из леса вышли на хорошую дорогу. Дальше у нас ещё была запланирована срезка трассы через лес, но мы решили доезжать последние километров 20 по асфальту. И так уже по лесам накатались. Последний привал. Ручей прозрачный и в нём барахтались две пиявки. В компании пиявок сделали перекус. До Мельниково крутили педали по почти пустой трассе. Сделали остановку на Тиверском городище.

До Мельниково крутили педали по почти пустой трассе. Сделали остановку на Тиверском городище. Смотреть там особо нечего, кроме отдыхающих на берегу Вуоксы туристов. А второй раз притормозили у часовни Андрея Первозванного недалеко от пос. Васильево.

Смотреть там особо нечего, кроме отдыхающих на берегу Вуоксы туристов. А второй раз притормозили у часовни Андрея Первозванного недалеко от пос. Васильево. Часовня была занесена в книгу рекордов Гиннеса “как единственная в мире церковь, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, выступающая из воды”. Еще пару лет назад никакой переправы к ней, кроме лодки, не было. А сейчас первоначальный замысел полностью разрушен убогим железным мостом, на котором ещё и замок висит. Очень жаль,что не приехали сюда раньше.

Часовня была занесена в книгу рекордов Гиннеса “как единственная в мире церковь, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, выступающая из воды”. Еще пару лет назад никакой переправы к ней, кроме лодки, не было. А сейчас первоначальный замысел полностью разрушен убогим железным мостом, на котором ещё и замок висит. Очень жаль,что не приехали сюда раньше. Тем не менее, поездкой остались очень довольны.

Тем не менее, поездкой остались очень довольны.

У ж/д платформы Шевелёво дождь усилился и мы вовремя успели спрятаться под навес. Пока пережидали сильный дождь, увидели как красиво “Аллегро” рассекает водную взвесь на своём пути. Основной дождь прошёл, и под прежнюю мелкую морось мы въехали в лес. Он, как и предполагалось, встретил огромными лужами.

У ж/д платформы Шевелёво дождь усилился и мы вовремя успели спрятаться под навес. Пока пережидали сильный дождь, увидели как красиво “Аллегро” рассекает водную взвесь на своём пути. Основной дождь прошёл, и под прежнюю мелкую морось мы въехали в лес. Он, как и предполагалось, встретил огромными лужами.

Но преодолев первичный дискомфорт, поехали по маршруту, а дальше луж стало меньше и даже погода улучшилась – выглянуло солнце.

Но преодолев первичный дискомфорт, поехали по маршруту, а дальше луж стало меньше и даже погода улучшилась – выглянуло солнце.  Рядом с Гладышевским озером на какое-то время появился асфальт. По этому асфальту мы доехали до конюшни, указанной на карте.

Рядом с Гладышевским озером на какое-то время появился асфальт. По этому асфальту мы доехали до конюшни, указанной на карте. Там имелись хоз. постройки и сами лошади, людей только не было видно.

Там имелись хоз. постройки и сами лошади, людей только не было видно. И вот тут-то дорога и закончилась.

И вот тут-то дорога и закончилась.

И “Папа может” нам действительно помог. Сначала тропка нашлась, и по ней даже можно было нормально ехать.

И “Папа может” нам действительно помог. Сначала тропка нашлась, и по ней даже можно было нормально ехать.